2011年に福岡の地で始まった、テクノロジーとクリエイティブの祭典「明星和楽」。

第14回/10年目となる今年は、11月7日(土)にオンラインにて「明星和楽2020」を開催しました。

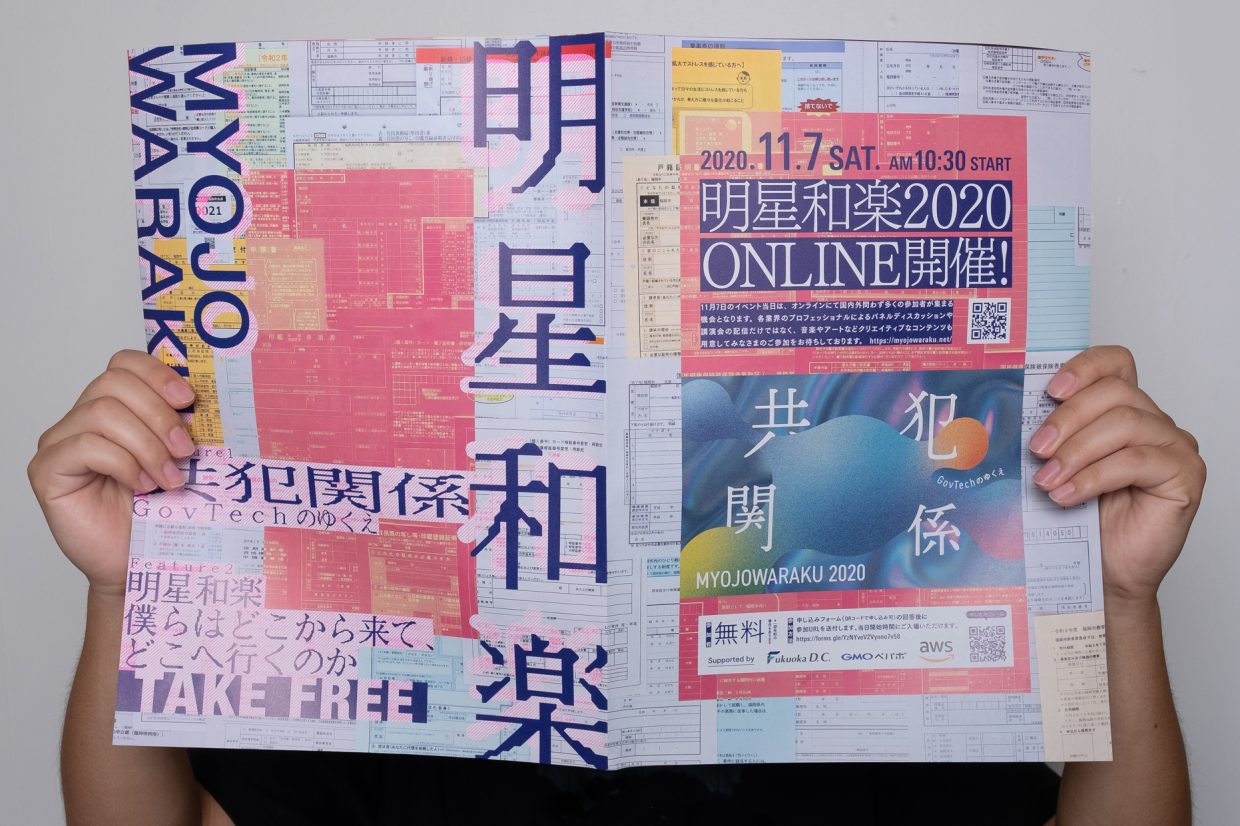

10年目の節目に際し、タブロイド誌『明星和楽』を創刊。明星和楽2020のテーマ「共犯関係」に基づき、「GovTechのゆくえ」を主題に国内外の事例を取り上げました。本記事では、タブロイド誌内でも取り上げている若林 恵氏(黒鳥社)と田村 大氏(RE:PUBLIC)の対談を3記事に渡り紹介していきます。

また、タブロイド誌は国内で無料配布しておりますので、興味のある方はこちらをご覧ください。

こちらの記事はシリーズ形式です。vol.01 はこちらから。

「公共」の地平、その先 〜パブリック/プライベートを接続する、市民のための手引き vol.02〜

GovTech実現の可能性について模索する上で避けては通れないのが、「公共」をめぐる価値観の変化だ。そもそも公共的な価値とは、社会全体において多くの市民が大切だと考える価値を意味する。だが、市民生活が豊かになった結果、「社会全体にとっての大切な価値」は多様化し、個別化した市民のニーズに行政が対応しきれなくなっているのが現状だ。だからこそ、その解決の糸口として、最低限のコストで最大限のニーズに答えることが可能なGovTechに注目が集まっている経緯がある。

ならば、実際にこの国でGovTechが推し進められているのかといえば、残念ながらそうではない。なぜ民間企業と行政の協働は遅々として進まないのか。また、どうすれば良好な関係性をむすぬことができるのか。

編集者と研究者、異なる出自から未来を模索してきた2人が、公共のあるべきかたちについて、縦横無尽に語り尽くす。

今回対談を行った、若林 恵 氏(左)と田村 大 氏(右)

「起こしたい変化」を誰も答えられない

若林:行政って「うちのまちをどうにかしなきゃいけない」っていうときに、結構な大金を広告代理店に支払ったりとかするじゃないですか。そうじゃなくて本当はアクティベーション(有効化・活性化)をどううまくやるか、という話なんですよね。

イギリスだとアーツカウンシル(※19)のやり方なんか、ほんとにうまいですね。例えばミュージシャンの発掘をイギリス全土でやろうとなったとき、ちゃんと予算をつけて、音楽業界に多大な影響力のあるDJで音楽レーベルのオーナーの会社に企画のアクティベーションを依頼する。するとその会社が各地にあるまちのレコード屋などに出向き、そこのネットワークをうまく使いながらデモテープの公募を行ったりして、プロジェクトを駆動させるんです。

あと彼らのスタンスで感心したのは、最初は行政として介入するんだけど、どんどん関わりを減らしていくこと。代わりに、地域の人たちに向けて企業からスポンサーフィーを調達するためのスキル形成などに力を入れるんです。そうすることで行政が手引いたとしても、地場のアセットを丁寧に使ったある程度の自走が可能になるんですね。

東彼杵の話は、民間がそれを勝手にやっちゃって、後から行政が入ってきたっていう話でしたけど、行政側から始めることもできるんだと思います。行政が自ら実行やプランニングをするというのではなく、民間やシビックセクターから「こういうことをしたい」という声が上がってくるように”Stimulate(刺激)”し、ある程度のところまでは伴走していかなきゃならない。それにはすごく手間がかかりますが、だからこそ、要らないハンコを押している作業を辞めなければならないというのがDX(デジタルトランスフォーメーション)(※20)の本質なんだろうな、と。

田村:それが『NEXT GENERATION GOVERMENT』の中で書かれている、「コミュニティソリューション」ですよね。配給モデルの「ヒエラルキーソリューション」から市場任せの「マーケットソリューション」を経て、新たな公民連携モデルである「コミュニティソリューション」へと移り変わっている(※21)という説明が、とてもしっくりときました。

若林:そうなんです。行政は新たなプロジェクトを立ち上げられそうな人間を特定し、その人を中心に物事を進めていけばいい。特に議会を通さずともやれる範囲の話であれば、スモールスタートでできるはずなんですよ。

最近では、自治体が民間からのクリエイティブディレクター採用を行っています。こうした動きも行政によるアクティベーションのための試みと捉えられるのでしょうか?

若林:そうともいえるし、そうでないともいえる。組織内のカルティベーション(知識の幅を広げ、深く耕すこと)をやれる人が採用され、その人が真摯に取り組める環境があるのならいいですが、単なる情報発信のためだとすればあまりよくない。地場の生産者のところに東京のデザイナーを呼んできて売れそうな商品を開発する、みたいなことと同じでサステナビリティがないですよね。

もちろん発信力は大事ですが、実態がないものを発信しても意味がないので、まずは実質をちゃんとつくらなければならない。また、そのために最初は外部の力を使ったとしても、最終的には内部で自走できるようにする必要があると思います。

田村:自治体とクリエイティブに関していうと、行政府の中にデザイン的な考え方を浸透させていくことと、政策をデザインすることがごっちゃになっているのが今の日本の気持ち悪いところだと感じます。政策のデザインをしているはずが、いつの間にかデザイン政策とかデザイン経営とか、そっちの話にいっちゃうんですよ。

政策のデザインはとても重要で、まさにそれをやってるのが「ガバメントイノベーションラボ」とか「パブリックイノベーションラボ」って呼ばれているところです。でもそういう方向に行かずに、自分たちの政策決定のプロセスにデザイン思考を使ってやるとかっていう話になっちゃってるのがなんだか変だなって。手段と目的を取り違えちゃってるんですよね。

若林:田村さんのおっしゃる通りで、それはつまり「何をもとに政策決定をしてくのか」「それをどうやって合意形成するのか」といった「設計のデザイン」が必要だという話ですよね。なのにいつの間にか「CI(コーポレートアイデンティティ)をちゃんとしないと」という話にすり替わっている。ポリシーの理念があった上で初めてCIの方向性が出てくるわけだから、つながってはいるんですけど、都合のいいところだけを切り出して、デザインシンキングを取り入れるのではなく、やるなら全部やらないと意味がない。

田村:「起こしたい変化」を「アウトカム」と呼び、ゴールに設定する「ロジックモデル」の話(※22)ですね。

僕はアウトカムについては、「どういう風に合意形成をしていくか」が一番肝だと考えています。一方でアウトカムを生み出すための方法論はいろいろある。それらさまざまな手段を講じていくのがデザイン政策なんです。

なのに、アウトカム達成のための手段であったアウトプットが目的や状況に応じて変化することで、本来はゴールであったアウトカムがいつのまにか忘れ去られてしまっていることがすごく多い。さらには、アウトプットを目指すためのツールとしてデザイン思考が使われることで、その道連れになってる感がある。別にデザイン思考とかデザイン経営が悪いとは思わないんですけど、目的が違うんだよねって話です。

若林:手段が目的化しちゃうんですよね。結局、何かをつくることによって「何をどの程度変えたいのか」ってことがアウトカムなんです。それがないと、道半ばとかの指標も本当は存在しえないことになってしまう。

田村:そういう話でいくと、僕は「誰が公共の担い手なのか」が大事なポイントだと捉えています。

社会学者の小熊英二が、昨年出版した『日本社会のしくみ 雇用・教育・福祉の歴史社会学』(※23)という本があります。彼はこの中で雇用の形態を、

①大学を出て大企業や官庁に勤め「正社員・終身雇用」の人生を過ごす人たちとその家族を指す「大企業型」

②農業や自営業、地方公務員、建設業などその地域にある職業に就く「地元型」

③長期雇用されておらず、しかも地元に足場があるわけでもない都市部の非正規労働者たちのような「残余型」

という3つの型に大別し、今「地元型」がどんどんすり減り、「残余型」が増えているという現状について訴えています。

それ自体はよくある現象かもしれません。ただ、今までは地元型が消防団をつくったり青年会を構成したり、良くも悪くもある種公共の担い手であり続けきたところ、それがだんだんとすり減り高齢化する中で、今やその人たちに頼ることができない状況になってきている。だからこそ、「これからの公共」について考えるとき、どうやって新しい地元型のあり方を見つけるのかが、すごく重要なんです。

そういう意味では、東京って大企業型の比率が高いという点で特殊な都市だなと。むしろそうではない地方において、何がどういう風に変化してるのかを見て、立て直していくべきじゃないかと思うんですよね。

若林:今や「ただあるだけ」みたいになってしまってはいるものの、昔ながらの青年会や商工会のバランスがうまく取れていたことで、地方経済がちゃんと回っていたという側面はかつてはあったんだと思います。そう思えば、青年会みたいなものって、もっとアップデートできるだろうという気はする。

一度、埼玉県本庄市の青年会に呼ばれて話にいったときのこと。参加者がおじさんばっかりだったので「なんでここ男しかいないの?」みたいな話から始めました。まあ「青年会」なので、もともと男性中心の組織だったことはわかります。でも例えば、新しく「まちのイノベーションラボを立ち上げたい」っていうと、既存の仕組みに親和させるのが難しいかもしれないけど、「青年会」という呼称のまま内実をアップデートさせるのならもっと気楽じゃないですか。そういう翻訳なら、スクラッチから始めるよりも現実味があるんじゃないかと思うんですよね。

田村:熊本の阿蘇でずっと続いている若手農家の会があって、基本的に集まりといえば飲み会だったのが、1、2年前に阿蘇さとう農園代表の佐藤智香さんという方が会長になって、飲み会を禁止にして勉強会に変えたんですよ。

毎回、外部からいろんな講師呼んできたり、新しいビジネスアイデアのブレインストーミングをやったりしながら、農業ベンチャーをどんどんつくっていこうという試みを始めたんです。すると実際にそこからいろんな新しい動きが出てきているみたいで、農業なんて何かを変えるのは難しいだろうと思い込んでいたんですが、実はこんな簡単に変わるんだと目からウロコでした。

若林:そもそもネットワークって各所にあるんですよね。でも日本全国にあるそれらのほとんどが飲み会にしか使われてない(笑)。それをほんのちょっとでも自分たちが変わっていったり、成長するための時間に使いませんか? というだけでも実はいいのかもしれない。青年会みたいなところで僕がしゃべることで、何が変わるわけでもないんだけれど、もしも多少の実行力があったりドライブをかけられる人間がそこにいるなら、僕の話を聞いて「何かをやってみよう」という話に持っていく方が、新しい組織体をつくるより楽かもしれない。

青年会も予算は持っているわけですし、行政も「飲み会はいいんだけど勉強会やりません?」という具合に青年会に関与していくのはいいですよね。こういうのは取り組みとしてはとてもシンプルだけど、意外と効果があるんじゃないでしょうか。阿蘇の話はいい例ですね。

田村:福岡の話に戻すと、福岡ってまさに超飲み会文化じゃないですか(笑)。実際には何も生まれないんだけど、「飲み会で話せば何かが生まれる」ってなりがちですよね。勉強会文化もありますけど、特にIT系の人たちの勉強会は手法の話にいきがち。

先ほどのロジックモデルしかり、アウトカムをいかに生み出すのかについて、コミュニティで学んだり議論したりする場をつくり、そこに行政も入っていくことができれば、結果、コミュニティの存在感は増していくことになりますよね。もともと「明星和楽」もそういう意味合いを持った試みなんでしょうし。

若林:ロジックモデルが重要度を増しているのは、ある種のインパクトアセスメント(実施中・計画中の行為が将来引き起こすであろう結果の予測作業)が必要になってきているからだと思うんです。これまでは単純に配給モデルだったので「100%配給されました」っていうのがKPIで、配給したら終わりで良かったんですよ。ところが「小さな政府」(※24)的取り組みにおいてパフォーマンスが問われるように、「ちゃんと効果を測定しないと意味がないのでは?」というROI(投資利益率)の話がいずれ出てくる。予測不能な世になればなるほど、その都度のインパクト計測が必要になってきているというのが新しい潮流なんです。SDGs(※25)自体そうなんですが、今の時代の価値感が「インパクト」にシフトしているのは、小さいように見えて実は大きな変化で、それに皆が慣れてないっていう問題があるのかもしれません。

同じようなことはビジネスでもあって、スタートアップ文化の中では「どうやって世界を変えるのか3秒で言え」みたいなカルチャーがあるじゃないですか。それって基本的に「何を変えるのか」が指標になっているんですよ。おそらくはそうした影響もあり、「どれだけ正確にやれたか」ではない、もっと動的な指標が必要な時代になっているんです。

田村:ただ、インパクトの話をするときにスタートアップ文脈だと、たいていスケールとスピードの話になっちゃいますよね。これだけの速さで今の業態が拡大してます、従業員数が何人から何人になりました、何億円調達しました――みたいな話。それとは別に、インパクト投資のような話もあるわけですが、インパクトの測り方が不完全な上にとても複雑で難しいということもあって、一般的には「計測手段なし」になってしまっている。そんなこんなで結果的にスタートアップの成長指標は往々にして、スケールとスピードに置かれてしまいがちななんですが、それだと取りこぼしてしまうものが多すぎて、ちょっと危うさを感じています。

若林:それだと結局元の木阿弥ですよね。一方で、行政は「誰に向けて何の課題を解決したいのか?」というところから政策を始めるはずなので、自分たちのやった政策をどういう風に評価するかがより具体的であるはずです。

逆にいえば、行政こそインパクトを軸にした指標を持つべきなんです。スケールとスピードは重要だけど、それらを達成したら終わり、みたいなスタンスでやってたらダメなんですよ。アウトカムを聞かれて答えられる人が誰もいないという状況は、本当に変えていかなければならない。そう考えると、ロジックモデルがイギリス全土で使われるものになっている状況もうなずけます。

構成・文=桜井祐(TISSUE Inc.)

(vol.03に続く)

※19:芸術文化の振興を目的とし、高い専門性を有するスタッフが、事業助成のほか精細な評価を行いつつ、その評価内容を助成プログラムに反映させるなど、表現の現場に即した仕組みづくりを行うことで、芸術の振興に役立てていく公民協働による文化事業の推進組織のこと。

※20:ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させるという概念のこと。2004年、スウェーデンのウメオ学教授、エリック・ストルターマン氏によって初めて提唱され、日本では2018年に経済産業省が「デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するためのガイドライン」を取りまとめたことで広がった。なお、同ガイドラインではDXを「企業がビジス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と定義している。

※21:課題解決の方法について、以前は課題抽出から解決のためのアクションとプログラムの策定、実際のサービス提供まで、すべてを行政が担っていた「ヒエラルキーソリューション」、あるいはそれらの業務を民間に委託する「マーケットソリューション」の2択しかなかったところ、これからは行政府がプログラムのゴールやKPを設定し、具体的なプログラム内容は現場に任せる「コミュニティーソリューション」が、新たな公民連携モデルになるのではないかという論。『NEXTGENERATION GOVERMENT』の中で若林は、これらモデルの違いを学校給食にたとえ、国がランチを配給する「ヒエラルキーソリューション」、学校の中にコンビニを設置する「マーケットソリューション」、行政府が学校ごとにキッチンをつくり、食材も提供するかわりにあとは現場でみんなで調理をする「コミュニティーソリューション」と説明している。

※22:「ロジックモデル」とは、特定のプログラムにおいて達成したいと期待する変化や成果の関わりについての考えを体系的に示すもののこと。最終的なゴールは「起こしたい変化・効果」に置かれ、このゴールのことを「アウトカム(成果)」、その変化・効果のために必要なモノ・サービスを「アウトプット(結果)」、アウトプットのために行う諸活動を「アクティビティ(活動)」、アクティビティを行うために使う資源を「インプット(投入)」と呼び、最終的なアウトカムの実現に向けた筋道を図示化する。

※23:『日本社会のしくみ – 雇用・教育・福祉の歴史社会学』小熊英二講談社2019年

※24:政府の経済政策や社会政策の規模、市場への介入を最小限にすることで、市場原理に基づく自由な競争によって経済成長を促進させようとする考え方。規制を緩和し、民間の活力を引き出すことで経済社会の発展を目指すが、一方で、個人の自己責任が厳しく問われるようになる結果、格差が生じやすくなる。これに対置される考え方が「大きな政府」で、政府が経済活動に積極的に介入することで、社会資本を整備し、国民の生活を安定させ、所得格差を是正しようとする一方、政府の財政支出が増えるため、税金や社会保障費などの国民負担率が高くなり、高福祉高負担となる傾向がある。

※25:2015年9月の国連サミットで採択され、国連加盟193ヵ国が2016年から2030年の15年間で達成するために掲げた国際目標で、「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略称。1のゴール・169のターゲットから構成される。

対談者プロフィール

黒鳥社 コンテンツディレクター

若林 恵

平凡社『月刊太陽』編集部を経て独立。フリーランス編集者として『WIRED』日本版編集部に参画、2012年から2017年まで編集長を務める。2018年に共同設立者として黒鳥社設立。著書に『さよなら未来』(岩波書店)、黒鳥社制作の刊行物として『NEXT GENERATION BANK 次世代銀行は世界をこう変える』(日本経済新聞出版社)がある。

株式会社リ・パブリック共同代表

田村 大

東京大学文学部心理学科卒業、同大学院学際情報学府博士課程単位取得退学。1994年博報堂に入社し、イノベーションラボ上席研究員などを経て2013 年に退職、株式会社リ・パブリックを設立。現在、九州大学・北陸先端科学技術大学院大学にて客員教授を兼任。 著書に『東大式 世界を変えるイノベーションのつくりかた』(早川書房)など。